2.1 熱力学第二法則とは

熱力学第二法則とは熱力学第一法則と同様に、現在まで実験的に正しいとされていて、成り立つことを前提として熱力学が展開されている法則である。この熱力学第二法則は熱が関わる現象は不可逆であることを表している。不可逆であるということは、時間は過去から未来へと流れる向きが決まっているということである。正しい方向にのみ時間は流れ、逆向きには時間が流れない、逆は不可であるので不可逆である。すなわち熱力学第二法則は時間の流れる向きを示している。

ある現象が過去から未来へと正しい時の流れで起こっているのか、逆に時が流れているのか判断する際に熱が大きく関わってくる。SFのように時間を巻き戻すことができるとした場合に、ある現象が正しい時間の向きであるか、逆向きであるか判断する基準は何であろう。時間を巻き戻す装置が壊れて時間が正しく流れているか巻き戻っているのかわからなくなってしまったとして、ボールが真空の広い空間を落ちている(もしくは上がっている)場合、加速しながらボールが下降している向きが正しいのか、逆の減速しながら上昇している向きが正しいのか、判断は難しい。 しかし、ボールが大気中を落ちている場合には空気との摩擦で熱が発生し、時間の経過とともに真空中と比べると遅くなるため、時間の流れる向きの判断が出来る111詳細は付録B.1。

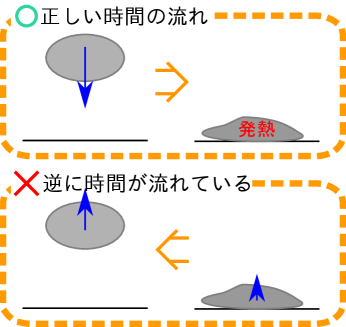

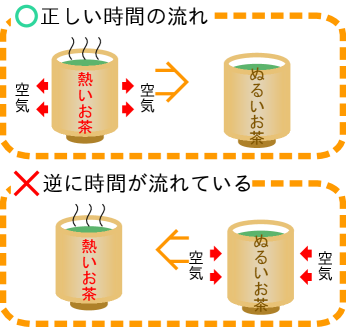

もっと極端な例では、お手玉を床に落とすと運動エネルギーにより仕事をされ発熱し止まる。その現象を逆にして、床に止まっているお手玉が床から熱を奪いお手玉に仕事をして急に上昇を始めたら時間の流れが逆向きであることがすぐに分かる(図2.2)。 また、熱いものと冷たいものをくっつけて熱が伝わり同じ温度になっていく状況を逆にして、同じ温度のものの片方が急に熱くなりもう一方が冷たくなっていけば、これも時間の流れが逆向きであることがすぐに分かる(図2.2)。 このように不可逆な現象には熱が関わっている。

2.1.1 系と熱源について

系と熱源について確認をする。系とは熱やエネルギーのやり取りを考える対象のことである。座標で体積を区切られた系(検査体積)や、質量で区切られた系(検査質量)がある。また、熱源とは系が熱をやりとりする対象のことである。ここでは、一つの熱源の中は全て同じ温度であり変化しないとする。身の回りのものは熱を受け取れば温度が上がり、熱を奪われれば温度が下がるが、ここで扱う熱源は熱を受けたり奪われたりしても温度が変わらない。非現実的に感じられるかもしれないが、例えば海は質量が非常に大きく風や波による混合も激しいので、熱のやりとりでも温度がほとんど変化しない。また、大気圧下で沸騰中の水が100 ℃で一定となるように、相変化をしてる物質も熱をやりとりしても温度が変化をせず、ここで扱う熱源の状態に近い。