2.8 まとめ

まとめとして、本章では時間の流れの向きを示す不可逆性と熱の関係を表す熱力学第二法則を示した。また、熱と仕事がエネルギーであり保存されることを表した熱力学第一法則(1.4節)、この二つの法則から、二つの熱源間で動作する可逆熱機関(可逆ヒートポンプ)には次の特徴があることを示した。

- •

同じ二つの熱源で動作する可逆熱機関(可逆ヒートポンプ)はどんな熱機関(ヒートポンプ)でも構成によらず必ず同じ効率となる。 - 2.4.3節

- •

高温の温度[K]から低温の[K]へ熱が伝わる状況では、伝わる熱を[J]とすると式(2.17)より最大で以下の式で表される仕事[J]を取り出すことができる。

また、発電所のように二つの熱源(火力発電所であれば燃料の燃焼温度と大気や海水の温度)で動作する熱機関の最高の効率は可逆熱機関の効率であり、その効率は熱源の温度により決まる。熱機関においては、どれほど技術が進んでも二つの熱源の温度で決まる効率を超えて熱源から仕事を取り出すことはできない。

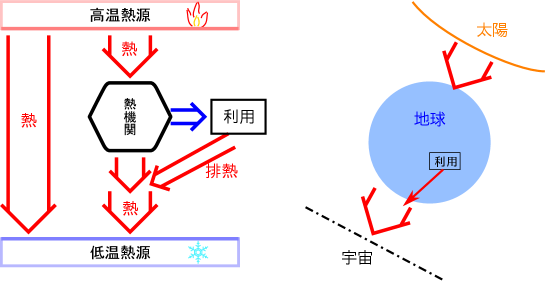

熱は温度差のある熱非平衡状態で伝わり、必ず温度の高い物体から低い物体へ伝わる不可逆過程である。温度の高い物体から温度の低い物体へ熱が伝わっている場所に熱機関を設置することで仕事を取り出すことができる。熱機関がなく熱が伝わる際には高温物体と低温物体でやり取りする熱の大きさは同じである。熱機関がある際には、高温物体から伝わる熱の一部が仕事となり、低温物体へ伝わる熱の大きさは小さい。しかし、取り出された仕事は最終的には熱に変換されるため、低温物体へ伝わる熱は熱機関がない場合と同じとなる。例えば蒸気機関車であれば、高温物体は石炭などの燃焼している燃料、低温物体は周囲の空気であり、仕事を取り出し蒸気機関車の運動エネルギーとなる。運動エネルギーは蒸気機関車が停車する際には全て摩擦により熱となり、低温物体である周囲の空気へ伝わる。最終的に高温物体から低温物体へ伝わる熱の大きさは同じである(図2.21)。ただ石炭を空気中で燃やすと何も起こせないが、間に熱機関を設置すると最終的に同じ状態になるが仕事を取り出し様々な用途に役立てること(蒸気機関車であれば物や人を運ぶ)ができる。 約6000 Kの太陽表面[14]を高温熱源、2.7 Kの何もない宇宙空間[6]を低温熱源と考えると、地球上の活動は一種の熱機関として仕事が利用され熱となって宇宙空間に排熱されていると考えられる。