5.3 ヒートポンプ

ヒートポンプの具体的な過程を問題(5.1.5節)の答えとして見ていく。

5.3.1 ヒートポンプの過程

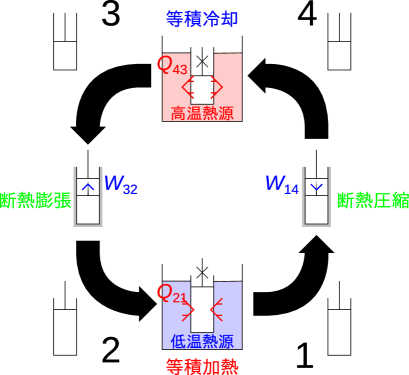

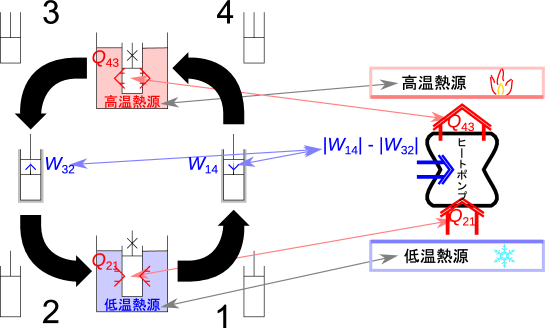

ヒートポンプの過程の例として熱機関と同じように熱と仕事のやりとりが分かりやすいように、一つの過程で熱か仕事どちらかだけのやりとりとなる等積過程と断熱過程で構成されたサイクル(二つの熱源間で動作する閉じた系のヒートポンプ)を5.1.5問題の条件3にそって考える。

(5.1.5問題条件3-a、条件3-d)ヒートポンプの目的は低温熱源から熱を受け取り高温熱源へ伝えることである。低温熱源から熱を受け取るためには系の温度を低温熱源よりも低くしなくてはならない。熱を受け取る過程の前に、圧力を下げることで温度を下げる過程を入れ、温度を下げる。圧力を下げる過程は、仕事のみのやりとりのある断熱膨張過程とし、系の圧力を下げ温度を下げることができる。温度を下げた後に、低温熱源から系が熱を受け取り加熱される等積加熱過程を入れる。

(5.1.5問題条件3-b、条件3-d)低温熱源から熱を受け取ったら、高温熱源に熱を渡したい。そのためには低温熱源よりも低い温度を一気に高温熱源よりも高くしたい。そこで、また圧力変化により温度を変化させる。圧力を断熱圧縮過程で高くすることで、温度を高温熱源よりも高くする。温度が高くなった後に、高温熱源に系から熱を伝えるため、仕事のやりとりはなく熱のみを伝える等積冷却過程を入れる。

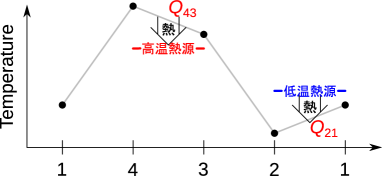

その後は断熱膨張過程に戻りサイクルとして同じ順序で過程を続けていく。 このヒートポンプの過程は、5.2節の二つの熱源間で動作する閉じた系の熱機関(図5.6)の過程を逆となり、図5.17のようなサイクルとなる。

5.3.2 圧力と体積の変化

圧力と体積の変化から、サイクルと外部の仕事のやりとりを見ていく。

-

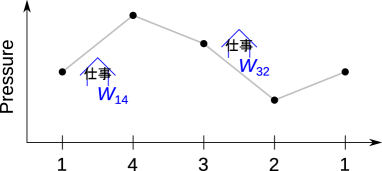

1→4 (断熱圧縮過程) 圧縮され周囲から仕事をされる → 体積が減少、圧力は上昇

-

4→3 (等積冷却過程) 冷却され熱が周囲に伝わる → 内部の圧力が低下

-

3→2 (断熱膨張過程) 膨張し周囲に仕事をする → 体積が増加、圧力は低下

-

2→1 (等積加熱過程) 加熱され熱が周囲から伝わる → 内部の圧力が上昇

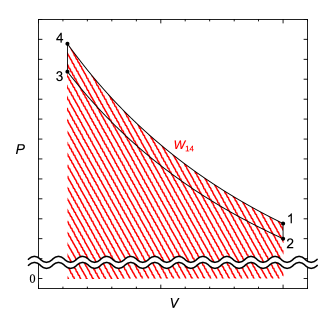

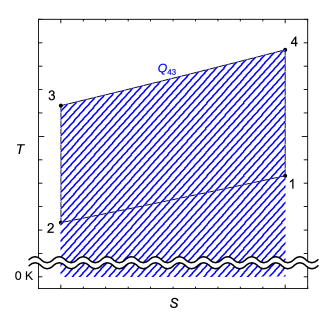

1→4の断熱圧縮過程での仕事は積分することで図5.21の赤斜線の面のように表される。系にされる仕事であるので仕事は正の値をとる 141414積分の方向は圧縮なので体積が減る負の方向で、仕事の式5.6にマイナスがついていることから計算される仕事は正となる。 。

4→3の等積冷却過程で冷却され温度が下がることから圧力も低下する。

3→2の断熱膨張過程は前の過程で圧力が下がっているため、1→4の過程よりも圧力が低く図5.21に青斜線で示すこの過程での仕事は、圧縮過程での仕事よりも絶対値が小さくなる。

上式で表されるように系にされる仕事が系がする仕事が大きいことが確認できることから、 サイクル全体では周囲から仕事を受け取っていることを確認できる(5.1.5問題の条件3-c)

過程1→4では仕事をされているので正の値、過程3→2では仕事をしているので負の値となるため絶対値をとり大きさを比較する。

| (5.9) |

状態1から状態4ではサイクルが仕事をされており、状態3から状態2では周囲に仕事をしているので、合わせるとサイクル全体としては、周囲から[J]の仕事151515絶対値を外すと [J]をされている。このサイクル全体としてされている仕事は図5.21に示す赤斜線の面積()から青斜線の面積()を引いた面積で表される。

5.3.3 温度とエントロピーの変化

温度とエントロピーの変化を見ていく。

-

1→4 (断熱圧縮過程) 圧縮され圧力と温度が高くなる、エントロピーは断熱であるので変化しない

-

4→3 (等積冷却過程) 高温熱源に熱を渡しているので温度とエントロピーは低下する

-

3→2 (断熱膨張過程) 膨張され圧力と温度が下がる、エントロピーは断熱であるので変化しない

-

2→1 (等積加熱過程) 低温熱源から熱を受け取っているので温度とエントロピーが増加する

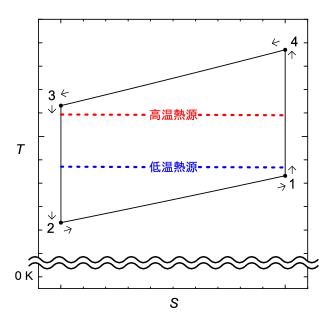

図5.22のように、サイクルの温度変化と熱源の温度の関係が熱機関(図5.11)とは違う。熱機関では高温熱源の温度と低温熱源の温度の間でサイクルの温度が変化をした。ヒートポンプでは、状態4から状態3では高温熱源へ熱[J]を渡すためにサイクルの温度が熱源よりも高くなくてはならない。また、状態2から状態1では低温熱源2から熱[J]を受け取るためにサイクルの温度は熱源よりも低くなくてはいけない。

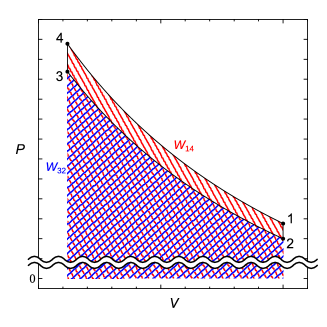

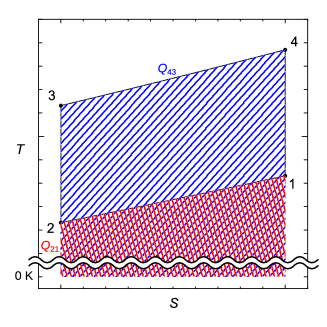

温度とエントロピーの関係を表した線図(図5.23)から、熱源とやりとりする熱の大きさが分かる。4→3の等積冷却過程で高温熱源に渡す熱は図5.25の青斜線に示すように4→3の変化を積分した下の面積で表される。また、2→1の等積加熱過程で低温熱源から受け取る熱は図5.25の赤斜線で示される2→1の変化を積分した面積で表される。

状態1から再度状態1に戻った場合、内部エネルギーの変化はゼロなので、熱と仕事の関係は次式のようになる。

上式から正味のヒートポンプの仕事の大きさと図5.25で示した青斜線の面から赤斜線の面を引いたサイクルで囲まれた部分の大きさが等しいことが分かる。すなわち、ヒートポンプは低温熱源から受け取った熱に、正味の仕事を加えて高温熱源へ受け渡している。

5.3.4 ヒートポンプの表示

このように、サイクル全体としては仕事[J]をされ、低温熱源から高温熱源へ熱を伝えており、ヒートポンプとして働いている。

熱機関と同様にこのように高温と低温の二つの熱源で動作するヒートポンプを1.5.1章では図5.26のように中央がくびれた形で表していた。仕事は周囲にした仕事と周囲からされた仕事の差[J]をまとめて示す。熱機関と同様に、中央がくびれた形で表した際にはヒートポンプであることだけを表しどのような過程で構成されたヒートポンプでもよい。

5.3.5 実際のヒートポンプ

実際のヒートポンプとして世の中で使われているものには冷蔵庫やエアコンがある。冷蔵庫やエアコンのサイクルは閉じた系ではないが、同じように考えられる。冷蔵庫やエアコンと図5.17のサイクルの対応は以下のようになっている。

-

1→4 圧縮され周囲から仕事をされる : 圧縮機(冷蔵庫での騒音の原因)

-

4→3 冷却され熱が周囲に伝わる : 凝縮器(冷蔵庫では庫外にあり、冷房では室外器で熱を捨て、暖房では室内器で室内を温める)

-

3→2 膨張し周囲に仕事をする : 膨張弁(仕事は取り出さず、粘性消散161616流れで渦が発生し徐々に小さな渦となり、粘性により渦の運動エネルギーが熱に変換されるで熱に変換されている)

-

2→1 加熱され熱が周囲から伝わる : 蒸発器(冷蔵庫では庫内を冷やし、冷房では室内器で室内を冷やし、暖房では室外器から熱を奪う)

熱機関やヒートポンプの様なサイクルではなく、サイクル全体として周囲と熱や仕事のやりとりがゼロとなる付録D.3のような役立たずのサイクルもありえる。